フランス印象派音楽の大家、モーリス・ラヴェル。その多彩な楽曲の中でも、特に「弦楽四重奏曲」はその美しさと複雑さ、そして独特の魅力で音楽愛好家たちを魅了し続けています。彼の音楽性を象徴するこの作品は、その背景と構成を理解することで、より深い魅力が明らかになります。この記事では、「ラヴェルの弦楽四重奏曲」がどのような背景で作曲され、どのような特徴を持つのか、そしてその魅力は何かを詳しく解説します。

弦楽四重奏(カルテット)とは?

弦楽四重奏は数ある室内楽の中のひとつであり、2つのヴァイオリンとヴィオラ、チェロという4つの弦楽器で構成されています。

ラヴェルの弦楽四重奏曲とは

モーリス・ラヴェルの弦楽四重奏曲は、その抒情的でありながらも緻密な構造で知られ、弦楽四重奏曲の中でも特に人気のある作品です。フランス印象派音楽の代表的作曲家であるラヴェルが、その豊かな音色と独特のリズム感で、弦楽四重奏曲という形式に新たな風景を描き出した作品と言えます。

ラヴェルの弦楽四重奏曲の作曲背景

ラヴェルの弦楽四重奏曲は1903年に作曲され、その時期は彼がパリ音楽院で学び、創作活動を始めたばかりの頃に当たります。当時の音楽界では、ドビュッシーの「弦楽四重奏曲」が発表された10年後であり、ラヴェル自身もその影響を受けています。この作品は彼の初期作品でありながらも、すでに彼独自の音楽的感性と技巧が見て取れます。

ラヴェルの弦楽四重奏曲の魅力

ラヴェルの弦楽四重奏曲は4つの楽章から成り立ち、それぞれが独特な個性を持っています。1楽章は美しい旋律が紡がれるアレグロ・モデラート、2楽章は活発なリズムと鮮やかな音色が魅力のアサイ・ヴィフ、3楽章は哀愁を帯びたトレ・レント、そして4楽章は力強く情熱的なアレグロ・ヴィヴァーチェ。これらが一つの大きな音楽的絵画を描いています。

特に2楽章のパッサカリアと3楽章のスケルツォは、ラヴェルの音楽が持つリズム感と色彩感を見事に表現しています。また、1楽章と4楽章はその美しい旋律と巧みな構成によって、聴き手を深く引き込みます。

ラヴェルの弦楽四重奏曲は、その洗練された音楽語法と、微細な感情を表現する力によって、弦楽四重奏曲の王道とも言える作品です。彼の独特な世界観を堪能するためには、この作品の聴きどころとその背景を理解することが大切です。

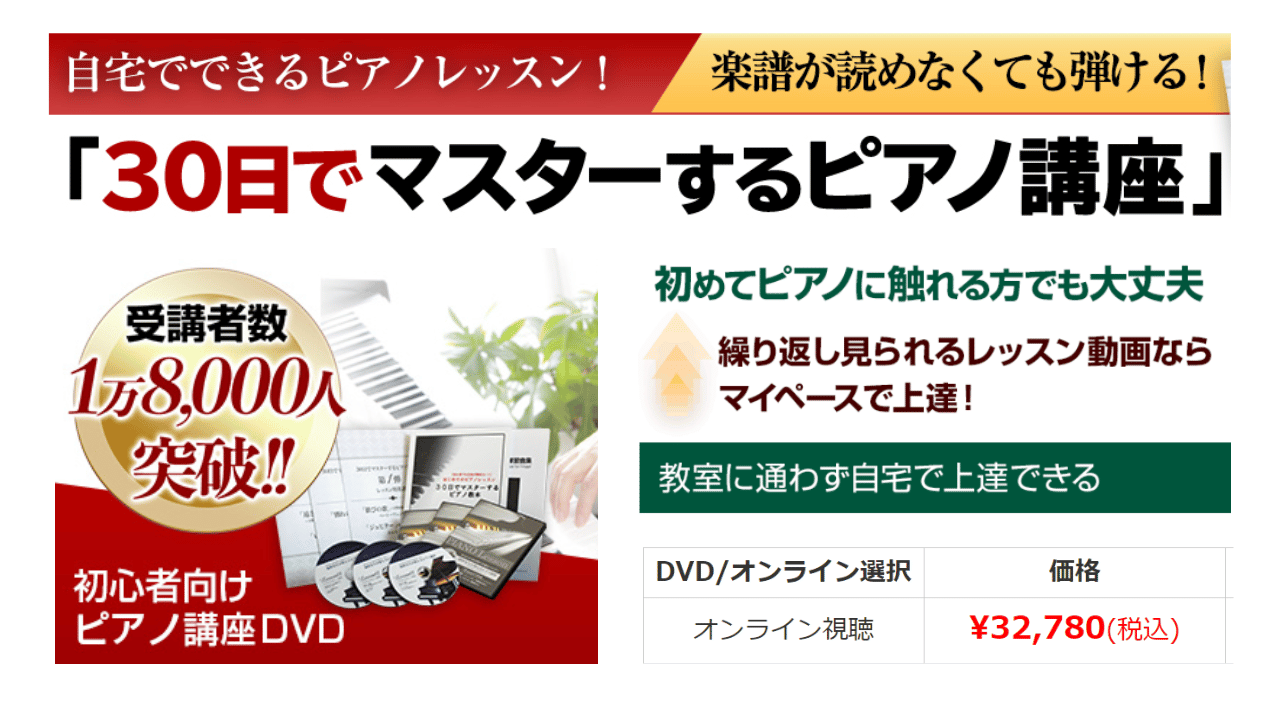

憧れのピアノが、わずか30日で弾ける!

そんな動画講座のご紹介です![]()

現役ピアノ講師が企画・執筆・制作に携わった初心者のためのピアノ教材。 初心者でも楽しくドレミから学べる内容になっています。これまで楽譜も読めず、楽器を触ったことの無い方でも簡単に理解できるような内容になっています。

憧れのピアノが弾けるようになりました!

ずっとピアノを弾きたいと思っていました。特にソロピアノに憧れていて、みんなが知っているような曲をピアノで弾けたらどんなにかっこいいかと思い続けていました。しかし、教室に通っても短時間のレッスンだと上達する自信がありませんでした。 30日でマスターするピアノ講座は、ピアノを弾くために必要な知識もビデオで学べますし、自分が弾けるようになりたいと思っている曲を先生が弾いてくれるので、その指使いをそのまま真似をして反復練習。 楽譜が読めない私にとっては一番良い練習方法だと思いました。悩むことはなくただ先生の指を真似して同じ音を出すのだと集中して練習に励めるので、30日でピアノが弾けるということも納得です。

- ベートーヴェン作曲「第九 歓びの歌」

- ホルスト作曲「組曲惑星より ジュピター」

- ショパン作曲『別れの曲』(「練習曲」作品10の3番より)

- 伊勢正三作曲『なごり雪』

- ドヴォルザーク作曲『遠き山に日は落ちて』(交響曲第9番第2楽章より)

- 谷村新司作曲『いい日旅立ち』

- トルコ行進曲(モーツァルト)

- 結婚行進曲(ワーグナー)

- ガヴォット(ゴセック)

- クシコスポスト(ネッケ)

- メヌエット(ベートーヴェン)

- 主よ人の望みの喜びよ(バッハ)

- アヴェ・マリア(カッチーニ)

\ 今だけ!嬉しい期間限定特典付き! /

こんなにたくさんの曲を簡単楽譜と動画を見ながら練習できる!