Contents

クラシックの曲を聴くとき、曲名に「ニ短調」や「ホ長調」といった「調」についての記述があります。

例えば、

「ショパン作曲/ノクターン 変ホ長調 op.9-2」

「ベートーヴェン作曲/交響曲第9番 ニ短調」

今日は、

- 『調』って何?

- 長調と短調の違いとは?

こんな質問にお答えしたいと思います。

調とは?

「調」の意味について、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』には、次のように定義されています。

調(ちょう、key)は音楽用語の一つ。

メロディーや和音が、中心音(tonal centre)と関連付けられつつ構成されているとき、その音楽は調性(tonality)があるという。伝統的な西洋音楽において、調性のある音組織を調と呼ぶ。

なかなか、すんなり受け入れるには難しい音楽用語だと思います。

「その曲に使用される基本的な音の組み合わせと、その曲のイメージ(性格)を表すもの」

といえば少しわかりやすいでしょうか?

例えば、

「ハ長調」→「ハ音(ドの音)」を中心としたドレミファソラシドの音たちで作られた長調の曲

という意味になります。

ドの音を中心とした曲っていうのはわかるけど、その後の『長調』って何?

と思った方もいるはずですね。そう、西洋クラシック音楽でいう「調」は大きく2つの調にわけることができます。

それが長調と短調です。次は長調と短調の違いについて考えてみましょう。

長調と短調の違い

長調は、明るく軽やかなイメージ、短調は悲しくイメージの曲といわれることが多いですよね。

もちろん感じ方は人それぞれであって、長調でも悲しげなメロディの曲、短調でも前向きで明るい曲調に感じることがあります。

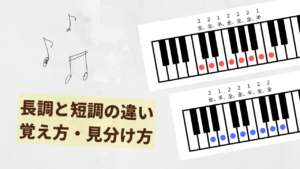

長調と短調の違いは、音階の違いに見られます。

長調を構成する音の組み合わせは、音楽用語で「長音階」、一方短調の元となる音の組み合わせは「短音階」と呼ばれています。

このふたつの音階の違いについて、ハ長調及びハ短調を例にとり、見ていきましょう。

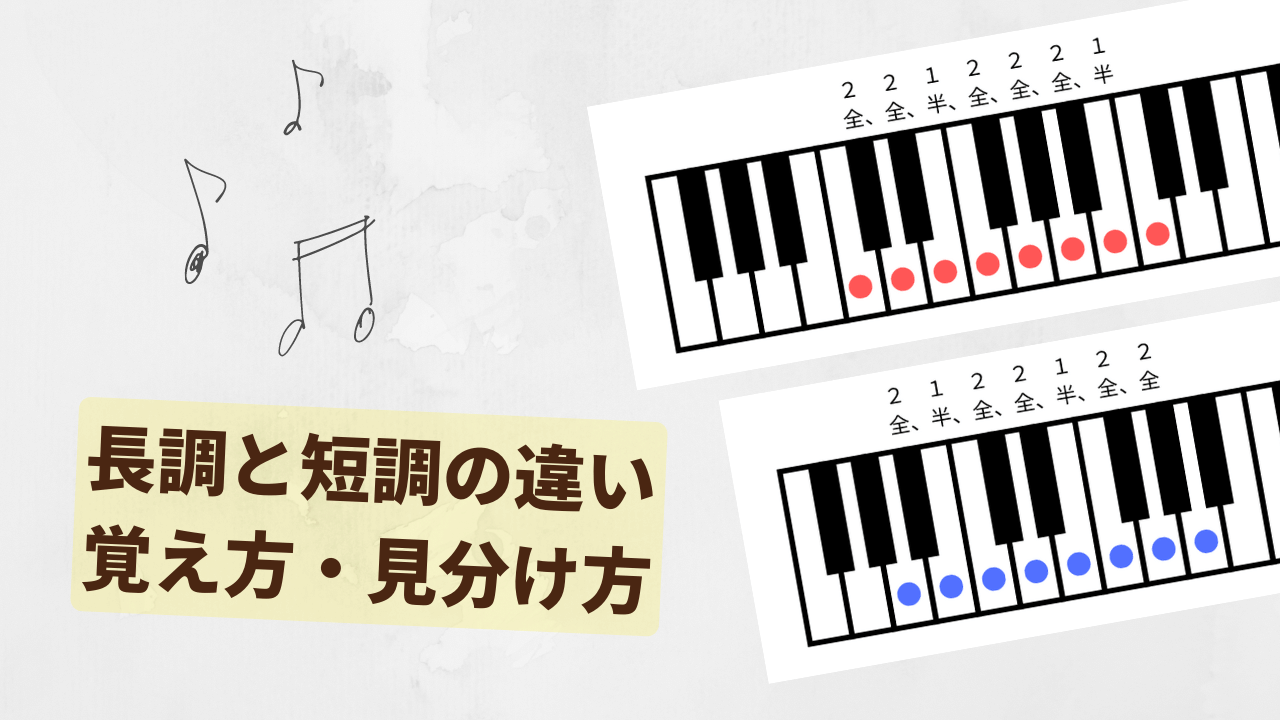

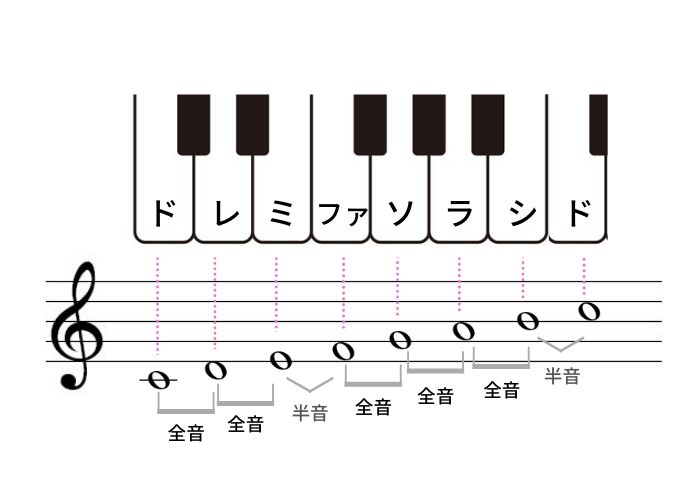

長音階(ハ長調)の音の構成

まずは、ハ長調の例を見てみましょう。

馴染みの深いドレミファソラシドの音階です。

ここで、ドとレの間や、レとミの間には黒鍵が入っていて、ミとファの間には入っていないことがわかりますね。このとき、ドとレの間を全音、ミとファの間を半音と呼びます。

長音階とは、

それぞれの音の間隔が「全・全・半・全・全・全・半」と並んでいる音階で、明るく開放的なイメージになります。

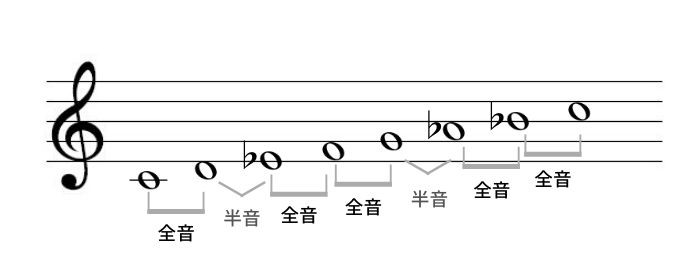

短音階(ハ短調)の音の構成

短音階は、音の間隔が「全・半・全・全・半・全・全」と並びます。

音階の3番目の音を半音下げることによって、イメージががらりと変わり、悲しみや寂しさを与える雰囲気になります。

長調や短調の種類はいくつある?

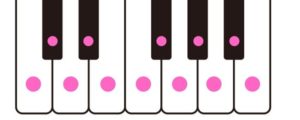

では、調って全部でいくつあるのでしょうか?

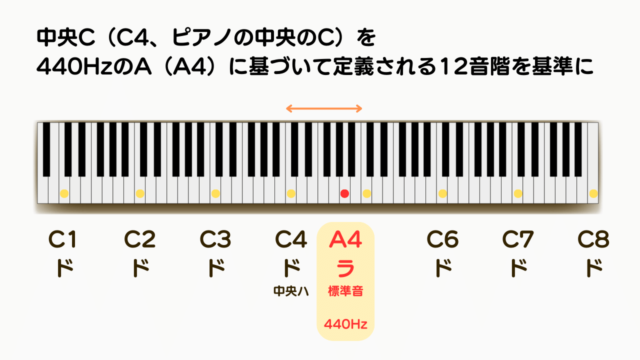

上の鍵盤の図からわかるようには、全部で12個の異なる音が存在します。

それぞれの音が中心となる長調と短調があるので、合わせて、12+12 = 24の調が存在します。

24の調にはどんなものがあるのか、一覧で確認してみましょう。

長調、短調別 「調」の一覧表(ドイツ語、英語併記)

| 長調 | 短調 | ||

| ハ長調 | ヘ長調 | イ短調 | 二短調 |

| ト長調 | 変ロ長調 | ホ短調 | ト短調 |

| ニ長調 | 変ホ長調 | ロ短調 | ハ短調 |

| イ長調 | 変イ長調 | 嬰ヘ短調 | ヘ短調 |

| ホ長調 | 変二長調 | 嬰ハ短調 | 変ロ短調 |

| ロ長調 | 変ト長調 (嬰ヘ長調) |

嬰ト短調 | 変ホ短調 (嬰ニ短調) |

「変」や「嬰」って文字は何?

「変」や「嬰」の文字は、簡単に言うと、鍵盤でいうところの黒鍵を表す音です。

ハ音(ド)が中心になる長音階の調はハ長調でしたね。

ハ長調のような白鍵だけを使う音階ではなく、半音上がったり下がったりした黒鍵の音の表し方には、次のような決まりがあります。

半音下げる♭の音を表す場合は、和音名に「変」という文字をつけます。

一方、半音上げる#の音を表す場合は、和音名に「嬰」という文字をつけます。

例えば、シを半音下げたシ♭の音を中心とした調を表してみましょう。

まず、シの音を和音名で表すと「ロ」ですね、フラットを付けるときは「変」という文字をつけます。

よって、長調ならば「変ロ長調」、短調ならば「変ロ短調」と表します。

同じ長調や短調でも、それぞれの調で曲のイメージが違う

同じ長調でも、ハ長調とト長調では曲の感じ方や雰囲気が異なります。

私個人の意見ですが、

ハ長調は、白く透明でフラット。

ト長調は、ハ長調に彩りを加え、さらに輝きを増してキラキラしている。色で表すと黄緑。

また、同じ短調でもイ短調とニ短調では、悲しさや暗さの感じ方、ストレスの強度が異なります。

イ短調‥少し寂しさを感じる程度の淡い灰色

ニ短調‥イ短調よりどんよりとした重さ、限りなく黒に近いグレー

といった感じでしょうか。

これから、クラシックを聴くという方は、その曲の調を意識しながら聴いてみると良いですよ。

自分なりの感じ方や好みの調が見つかるはずです。

モーツァルト/ 交響曲第40番 第1楽章

それでは最後に、おすすめの曲をご紹介します。

モーツァルトが作曲した「交響曲第40番 第1楽章ト短調」です。

モーツァルトと言えば、明るく軽やかな優雅な音楽をイメージしてしまう方が多いと思います。

しかし、今回おすすめしたいのは、ト短調のこの曲。

モーツァルトは計41曲の交響曲を作っていますが、短調の交響曲は、この第40番と25番のたった2曲だけです。

この交響曲を書く前、モーツァルトは父や娘を亡くした上に、収入も激減するなど、苦境に立たされていました。そんなどん底の状況の中、激しい感情表現や革新的な音の進行を取り入れ、そのころの常識を打ち破る曲を書き上げました。

バロック時代までは、明るく平坦な音楽が求められていたため、全般的に長調の曲が多かったのですが、ショパンらが活躍したロマン派時代になると、深みや抒情性のある音楽が追求されるようになります。

この交響曲は、そんな時代の流れの先駆けとなった曲です。

「ミレレーミレレーミレレーシ~♪」

というため息のモティーフとも呼ばれる美しくも悲哀を感じさせるメロディが曲の中を駆け巡ります。

ぜひ、聴いてみてくださいね。

憧れのピアノが、わずか30日で弾ける!

そんな動画講座のご紹介です![]()

現役ピアノ講師が企画・執筆・制作に携わった初心者のためのピアノ教材。 初心者でも楽しくドレミから学べる内容になっています。これまで楽譜も読めず、楽器を触ったことの無い方でも簡単に理解できるような内容になっています。

憧れのピアノが弾けるようになりました!

ずっとピアノを弾きたいと思っていました。特にソロピアノに憧れていて、みんなが知っているような曲をピアノで弾けたらどんなにかっこいいかと思い続けていました。しかし、教室に通っても短時間のレッスンだと上達する自信がありませんでした。 30日でマスターするピアノ講座は、ピアノを弾くために必要な知識もビデオで学べますし、自分が弾けるようになりたいと思っている曲を先生が弾いてくれるので、その指使いをそのまま真似をして反復練習。 楽譜が読めない私にとっては一番良い練習方法だと思いました。悩むことはなくただ先生の指を真似して同じ音を出すのだと集中して練習に励めるので、30日でピアノが弾けるということも納得です。

- ベートーヴェン作曲「第九 歓びの歌」

- ホルスト作曲「組曲惑星より ジュピター」

- ショパン作曲『別れの曲』(「練習曲」作品10の3番より)

- 伊勢正三作曲『なごり雪』

- ドヴォルザーク作曲『遠き山に日は落ちて』(交響曲第9番第2楽章より)

- 谷村新司作曲『いい日旅立ち』

- トルコ行進曲(モーツァルト)

- 結婚行進曲(ワーグナー)

- ガヴォット(ゴセック)

- クシコスポスト(ネッケ)

- メヌエット(ベートーヴェン)

- 主よ人の望みの喜びよ(バッハ)

- アヴェ・マリア(カッチーニ)

\ 今だけ!嬉しい期間限定特典付き! /

こんなにたくさんの曲を簡単楽譜と動画を見ながら練習できる!