Contents

クラシック音楽において欠かせない重要な音楽の型「ソナタ形式」。

「ピアノソナタ」をはじめ、ヴァイオリンソナタやチェロソナタなど、『ソナタ』が付いた曲名をよく見かけるでしょう。

ベートーヴェンが作曲した交響曲第5番「運命」も『ソナタ』です。

今回は、

ソナタ形式ってどんな音楽?ソナタとは違うの?

こんな疑問にお答えします。

「ソナタ」「ソナタ形式」の意味とは?

「ソナタ」は、イタリア語で「鳴り響く」を意味する語に由来しています。

今は日本でも「ソナタ」という言葉を使いますが、昔はソナタのことを「奏鳴曲」と訳していました。

ソナタとは、いくつかの楽章から成る、器楽曲や室内楽曲の形式のことを言います。

古典派時代に定着したソナタは、だいたい3つ~4つの楽章で成り立っており、それぞれの楽章が異なる性格を持っています。

例えば、全4楽章から成る交響曲は、次のような楽章のタイプで構成されています。

- 第1楽章:

速いテンポの音楽 - 第2楽章:

ゆったりしたテンポの音楽 - 第3楽章:

ゆったりした3拍子の舞曲(メヌエット)や、速いテンポの舞踏的な音楽(スケルツォ) - 第4楽章:

速いテンポの音楽。フィナーレ部分を担う

そして、ソナタ形式は、ソナタの第一楽章に用いられる形式です。

関連

(ソナタ形式の音楽が発展した古典派時代の音楽の特徴を解説しています)

ソナタ形式はひとつの「物語」

クラシック音楽の中には、実に多くの「ソナタ形式」が存在しています。

ソナタ形式とは、ひとつの音楽作品を整えるためのひとつの方法です。物語に例えると「起承転結」といってよいかもしれません。

ひとつの曲の中に、物語でいう「起承転結」相当する要素を取り入れて、音楽ストーリーのように仕上げたものです。

その要素が、提示部、展開部、再現部という各パーツになります。

ソナタとソナチネの違い

さて、ちょっと話が脇に逸れますが、ソナタと似た言葉に「ソナチネ」という言葉があります。幼い頃にピアノを習ったことがある方は「ソナチネアルバム」という楽譜本を手にしたことがあるのではないでしょうか?

ソナチネは、実はソナタの語尾に「‐tine」をつけて「小さい~」という意味をつけたもの。つまり、ソナチネは「小さいソナタ」のことです。

ソナタよりも、内容がシンプルで曲の長さも短い。さらに、技術的にもそれほど難しくないため、指がある程度動くようになった初級者向けの「ちょっと長めの曲」「発表会用の曲」として用いられたりします。

ピアノレッスンにおいても、もちろん個人のレッスン方式によりますが、ソナチネを学んでから、ソナタに進むというのが一般的だと思います。

基本的なソナタの構造を学ぶのにも、「ソナチネアルバム」に含まれている「ソナチネ」はおすすめなんですよ。

ソナタ形式の構造

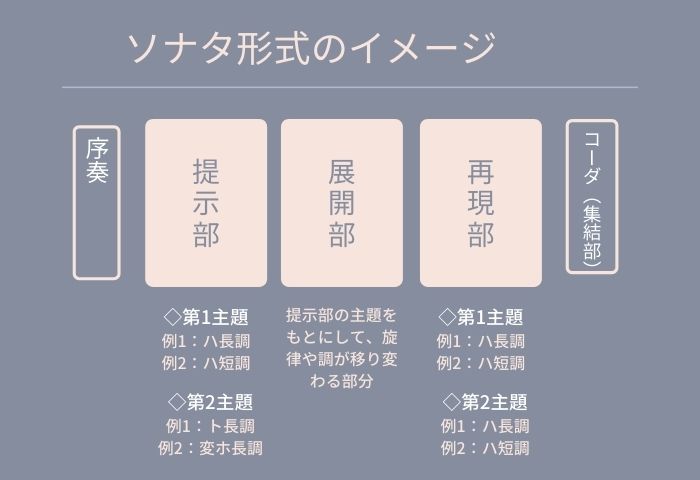

まずは、ソナタ形式の構造をイメージで確認しましょう。

最初に、提示部で命題が示され、展開部で発展します。その後再現部でまとめられます。

せっかくなので、ここでは「ソナチネ=(小さいソナタ)」のピアノ曲を用いて、ソナタ形式の構造を説明したいと思います。

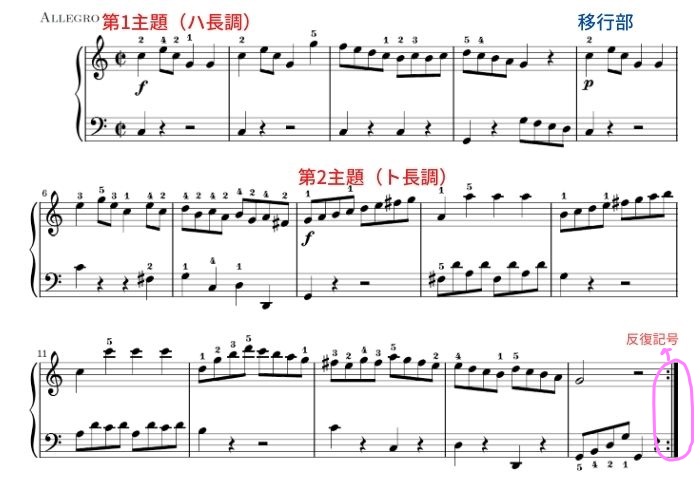

ソナチネアルバムの中にある、クレメンティ作曲のソナチネop.36-1第1楽章を例にとり、具体的に各パーツをみていきましょう。

1.提示部

提示部は、第1主題と第2主題の2つのテーマで成り立ちます。

どちらも大切なメロディで、提示部で「この曲の重要なモチーフ(動機)やメロディはこれだよ!」と、主張します。

第1主題と第2主題は性格の異なる対照的なテーマになることが多いです。

ソナチネop.36-1の提示部では、第1主題がハ長調、第2主題が属調のト長調になっていますね。

提示部は繰り返されることが多いので、提示部の終わりを見分ける目印として、反復記号のついた複縦線がポイントになります。

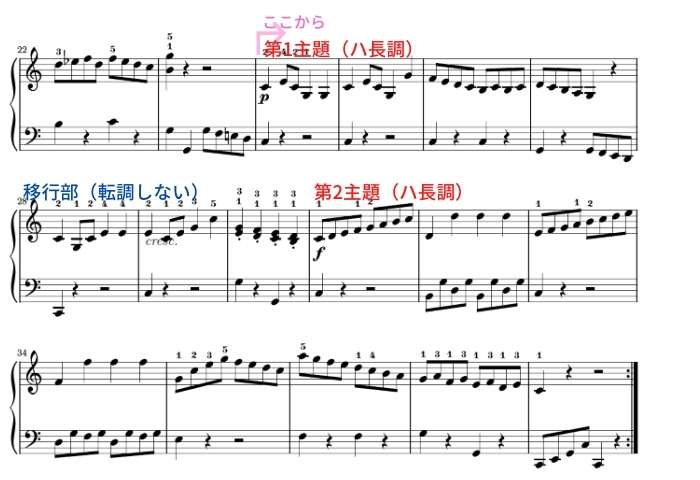

2.展開部

展開部は、曲の盛り上がりを魅せる部分です。起承転結でいえば、「転」に該当するパーツで、ここでは、提示部の素材を元にして、転調したり、メロディを変化させたりしながら進んでいきます。

安定した性格の提示部とは対照的に、不安定で動的な性質を持つのが特徴です。

ソナチネop.36-1では、この部分が展開部となります。

第1主題の冒頭部のメロディを元にして、ハ短調で進む展開。長調から短調に変わるので、イメージががらりと変わります。

3.再現部

再現部は、その名のとおり、提示部で示された第1主題と第2主題が再び表れる部分です。

ここでは、第2主題の調が提示部と異なるのがポイント。

提示部では第1主題はハ長調、第2主題はト長調だったのに対して、再現部では、第2主題もハ長調(主調)になります。

よって、提示部と再現部が全く同じになることはありません。

とてもシンプルな、ソナタ形式のピアノ曲をご紹介しました。

交響曲などもっと大きな曲になると、複雑になってはきますが、基本の構造は同じです。

大きなソナタ形式の作品には、提示部の前に導入部分となる序奏が、再現部の後にコーダとよばれる終結部が付くことがあります。

ここまできて身もふたもない話をすると、正直、ソナタ形式の構造が分からなくたって、クラシック音楽を楽しむことはできます。

でも、少しだけ楽曲の構造を意識すると、作曲家の主張や気持ちに少し近づけたと感じることもあります。それから、楽器を演奏する人は暗譜するのに役立つことも…。

古典、ロマン派時代の交響曲、室内楽曲、ピアノソナタを聴くときは、「主題はここかな?」「ここからが展開部かな?」とソナタ形式をちょっとだけ意識してみると、ちょっと楽しいかもしれません。

ソナタ形式の有名な曲

ソナタ形式は、古典派音楽において中心的な役割を果たしており、多くの有名な作品がこの形式を採用しています。以下はソナタ形式を用いた有名な曲の一部です。

- モーツァルトのピアノソナタ第16番 K.545

- ベートーヴェンのピアノソナタ第14番「月光」の第1楽章

- ハイドンのピアノソナタ第62番 Hob. XVI:52

- ベートーヴェンの交響曲第5番の第1楽章

- モーツァルトの交響曲第40番 K.550の第1楽章

- ベートーヴェンのピアノソナタ第23番「熱情」

- シューベルトのピアノソナタ第21番 D.960

ソナタ形式の楽章は、他の多くの作品やジャンル、例えば弦楽四重奏曲やピアノトリオなどにも見られます。上記はほんの一部の例ですが、古典派やロマン派の多くの作曲家がソナタ形式を用いて数々の傑作を生み出しています。

モーツァルト/ピアノソナタ ハ長調 K.545

今回は、ソナチネアルバムに含まれる小さいソナタをもう1曲ご紹介したいと思います。

モーツァルトのピアノソナタ ハ長調 K.545は、モーツァルトのピアノソナタの中でも有名な曲のひとつです。テレビCMで使用されたこともありましたね。

また、ピアノを習っている方はピアノソナタの導入として、一度は練習するのではないかと思います。

簡単に分析するとこんな感じです。

- 提示部は、ハ長調の第1主題と、ト長調の第2主題で構成。

- 展開部は、ト短調で始まり、音階を組み込みながら、また提示部で示したモチーフを右手と左手で交互に繰り返しながら、ト短調→ニ短調→イ短調と転調していきます。

- 再現部は、提示部と異なるヘ長調で始まるのが、ソナタ形式としては珍しいですね。しかし、再現部の第2主題ではハ長調に戻り、そのまま終わります。

この曲は、モーツァルトが「初心者のためのクラヴィーア・ソナタ」と題しているんですが、そんなに簡単に弾ける曲ではないんですよね。

モーツァルトの曲ってみんなそう。大人になるほど、難しく感じてしまうのは私だけ…?

モーツァルトのピアノソナタといえば、私はやっぱり内田光子さんの演奏が好きです。

洗練された正確な音、モーツァルト音楽の軽やかさ…。

うっとりしてしまいます。

ぜひ、聴いてみてくださいね。

憧れのピアノが、わずか30日で弾ける!

そんな動画講座のご紹介です![]()

現役ピアノ講師が企画・執筆・制作に携わった初心者のためのピアノ教材。 初心者でも楽しくドレミから学べる内容になっています。これまで楽譜も読めず、楽器を触ったことの無い方でも簡単に理解できるような内容になっています。

憧れのピアノが弾けるようになりました!

ずっとピアノを弾きたいと思っていました。特にソロピアノに憧れていて、みんなが知っているような曲をピアノで弾けたらどんなにかっこいいかと思い続けていました。しかし、教室に通っても短時間のレッスンだと上達する自信がありませんでした。 30日でマスターするピアノ講座は、ピアノを弾くために必要な知識もビデオで学べますし、自分が弾けるようになりたいと思っている曲を先生が弾いてくれるので、その指使いをそのまま真似をして反復練習。 楽譜が読めない私にとっては一番良い練習方法だと思いました。悩むことはなくただ先生の指を真似して同じ音を出すのだと集中して練習に励めるので、30日でピアノが弾けるということも納得です。

- ベートーヴェン作曲「第九 歓びの歌」

- ホルスト作曲「組曲惑星より ジュピター」

- ショパン作曲『別れの曲』(「練習曲」作品10の3番より)

- 伊勢正三作曲『なごり雪』

- ドヴォルザーク作曲『遠き山に日は落ちて』(交響曲第9番第2楽章より)

- 谷村新司作曲『いい日旅立ち』

- トルコ行進曲(モーツァルト)

- 結婚行進曲(ワーグナー)

- ガヴォット(ゴセック)

- クシコスポスト(ネッケ)

- メヌエット(ベートーヴェン)

- 主よ人の望みの喜びよ(バッハ)

- アヴェ・マリア(カッチーニ)

\ 今だけ!嬉しい期間限定特典付き! /

こんなにたくさんの曲を簡単楽譜と動画を見ながら練習できる!