Contents

ピアノは「大人になってからでも遅くない」どころか、高齢期だからこそ脳にいい

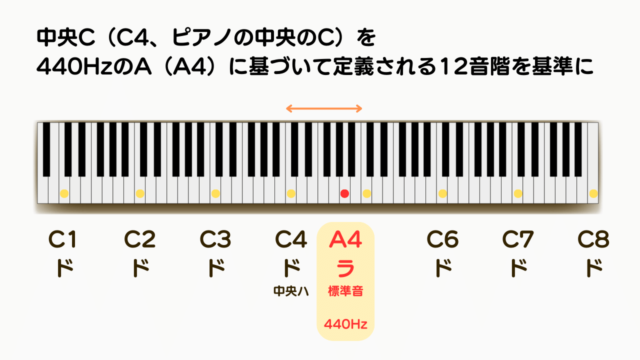

――そんなことを裏づける研究結果が京都大学から発表されています。高齢になってから始めた楽器演奏を4年間続けた人たちは、やめてしまった人たちに比べて、言葉を一時的に覚えて処理する力(言語的ワーキングメモリ)が落ちず、脳の中でも加齢で萎縮しやすい「被殻」や小脳の働きが保たれていたのです。楽器は鍵盤ハーモニカやミニピアノでしたが、同じ「鍵盤を見て両手で操作し、音を聴きながらコントロールする」点ではピアノと非常に近く、ピアノでも同じ仕組みの効果が期待できます。

ここでは、この研究のポイントをかみ砕きながら、「なぜ高齢者の趣味にピアノがいいのか」「認知症の予防・進行をゆるやかにする可能性があるのか」「今から始めるにはどうしたらいいか」を大人向けに解説します。

参考:高齢になってから始めた楽器演奏 長期継続で脳の機能を維持 京都大学

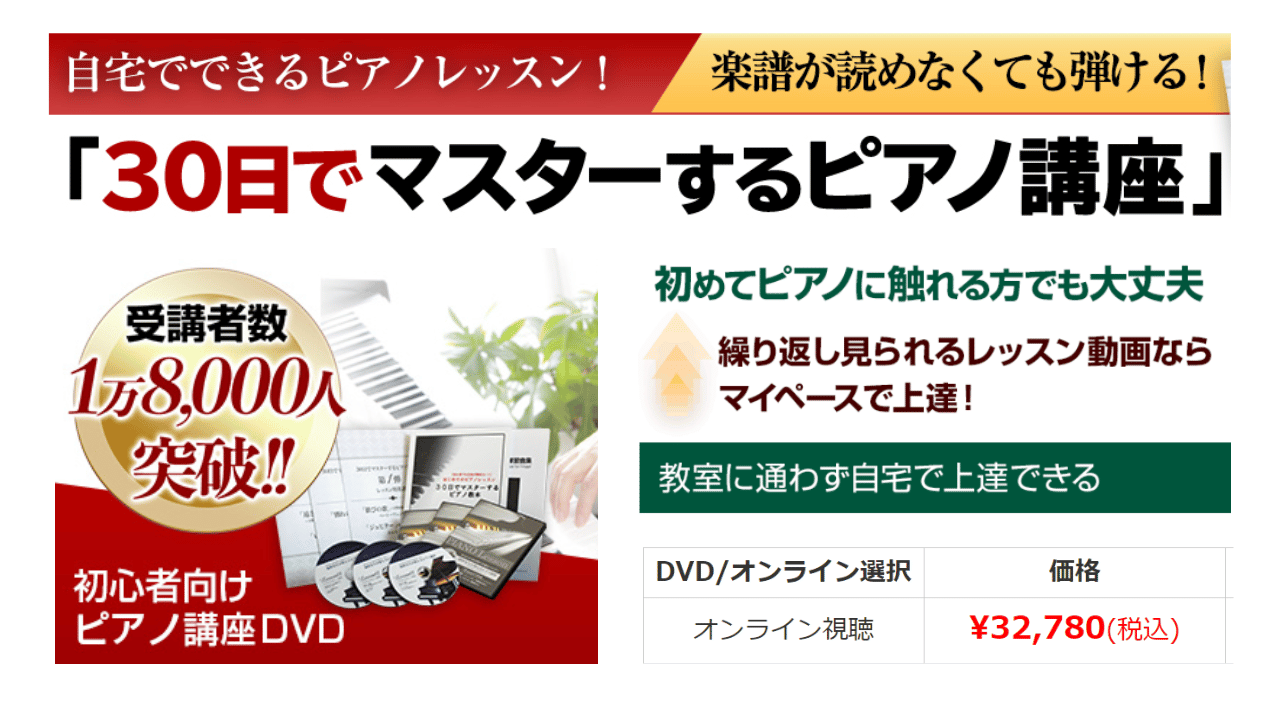

楽譜が読めなくてもマネするのがピアノが弾けるようになる近道!

おすすめの理由

たくさんの曲が収録されている!

初心者にも弾きやすいようアレンジされた楽譜

繰り返し真似するだけの見放題のレッスン動画

ピアノ教室で高額なレッスン料はなく圧倒的にお得に上達

練習曲リスト

| 番号 | 曲目 | 作者 |

|---|---|---|

| 1 | 第九 歓びの歌 | ベートーヴェン |

| 2 | 組曲惑星より ジュピター | ホルスト |

| 3 | 別れの曲(練習曲作品10の3番より) | ショパン |

| 4 | なごり雪 | 伊勢正三 |

| 5 | 遠き山に日は落ちて(交響曲第9番第2楽章より) | ドヴォルザーク |

| 6 | いい日旅立ち | 谷村新司 |

| 7 | トルコ行進曲 | モーツァルト |

| 8 | 結婚行進曲 | ワーグナー |

| 9 | ガヴォット | ゴセック |

| 10 | クシコスポスト | ネッケ |

| 11 | メヌエット | ベートーヴェン |

| 12 | 主よ人の望みの喜びよ | バッハ |

| 13 | アヴェ・マリア | カッチーニ |

\ さらに今だけラッキー!嬉しい期間限定の特典追加曲付き! /

\ 初心者でも弾ける楽譜を探して購入して、先生を探してレッスン受けに行くのも大変ですから、このレッスン方法は自分のページで必要なものがそろって開始できるので本当におすすめです! /

認知症と「認知機能の落ちやすいところ」

年をとると真っ先に落ちやすいのが、何かを一時的に覚えておいて処理する力、つまりワーキングメモリです。買い物メモを頭の中で持ったまま探したり、人の話を聞きながら返事を考えたりする、あの機能です。京都大学の研究でも、この「言語的ワーキングメモリ」が、楽器をやめたグループでは4年で有意に下がっていたのに、続けたグループでは落ちていませんでした。

ワーキングメモリは、認知症のごく初期にも影響を受けやすい部分です。ここが保たれるということは、日常生活の「段取りができる」「会話についていける」「うっかりが減る」といった生活の質の維持にもつながります。

参考:軽度認知障害とは?MCIという認知症の一歩手前が注目される理由(介護健康福祉のお役立ち通信)

楽器を続けた人に何が起きていたか

研究のポイントをもう少しだけ整理すると、次の3つが示されました。

- 4カ月の楽器練習でいったん良くなった認知機能が、4年後には「続けた人だけ」保たれていた

- 続けなかった人は、脳の「被殻」という部分の灰白質が減っていたが、続けた人は減っていなかった

- 言語的ワーキングメモリの課題をしているときの脳の活動も、続けた人のほうが小脳で広く活発だった

被殻や小脳は、動きの調整だけでなく「覚えたことをスムーズに使う」ことにも関わる場所で、年齢とともに萎縮しやすい領域です。ここが保たれたということは、楽器演奏が「脳に対する持久トレーニング」になっていた可能性が高いといえます。

なぜピアノがとくにおすすめなのか

研究で使われたのは鍵盤ハーモニカや小さな電子鍵盤でしたが、ピアノはそれをもっと「複合的にしたもの」です。つまり負荷がかけやすく、脳のいろいろな場所を同時に使います。

- 目で楽譜や鍵盤位置を確認する(視覚情報処理)

- 左右の指を別々に動かす(運動の分離・タイミング調整)

- 出た音を耳でチェックする(聴覚フィードバック)

- 「次どう弾くか」を常に先読みする(ワーキングメモリ・注意)

- 表現しようとする気持ちを込める(前頭前野の活動)

こうした「見る・聞く・動かす・覚える・表現する」がすべて一体になっている趣味は実はそれほど多くありません。だからこそ、同じ鍵盤系の楽器で認知機能が守られていたなら、ピアノでも同じ仕組みの効果が期待しやすいと考えられるのです(ここは研究結果からの合理的な推測です)。

「高齢になってからでも遅くない」が科学的に言える理由

この研究が面白いのは、「子どもの頃から音楽をしていた人は強い」ではなくて、「高齢になってから始めた人」を見ている点です。平均年齢は最初の介入時でだいたい73歳、追跡時で76〜77歳です。それでも差が出ています。つまり「もう70代だから新しいことは覚えられない」と思っている方でも、脳はまだ使えばちゃんと反応してくれる、ということです。

ただしもう一つ重要なのが「4カ月だけやっても、やめたら効果は薄れる」という点です。これは筋トレと同じで、脳のトレーニングもやめたら戻るのです。だから「細く長く」が最強です。

認知症「予防」と「改善」でどう考えるか

医療・介護の世界では、認知症を「治す」ことは今のところ難しく、できるのは「発症を遅らせる」「低下のスピードを緩やかにする」ことが中心です。楽器演奏も同じで、「ピアノを弾けば認知症が治る」とは言えません。京都大学の研究でも、あくまで健康な高齢者の低下が起きにくかったことを示しているに過ぎません。

しかし、既に軽い物忘れがある方でも、ピアノのように「今この音を弾く」「次の小節を読む」という短いスパンの課題を繰り返すことは、残っている認知機能を刺激する良いリハビリになります。介護分野でも音楽療法や回想法と組み合わせる例は増えており、「好きな曲を弾けるようになる」という楽しみがある分、続けやすいのがピアノの強みです。

高齢者がピアノを始めるときのポイント

立派な生ピアノでなくていい

研究でも電子ミニピアノが使われており、「本物でなければ効果がない」というものではありません。鍵盤が軽く、音量調節ができる電子ピアノのほうが続きやすいです。

30分より「毎日10分」

脳は頻度のほうを大事にします。週1回1時間より、毎日10〜15分です。指の筋力も維持しやすくなります。

好きな曲・知っている曲を使う

知らない曲ばかりだと「読む」のに脳のリソースを取られてしまいます。童謡や歌謡曲、昭和歌謡など知っているメロディなら「次こうなるだろう」と予測が働き、脳がより広く活動します。

左手も必ず使う

右手だけでも効果はありますが、左右を違う動きにすることで脳のネットワークがより活性化します。最初は左手は和音を1つ押さえるだけでもOKです。

人と一緒にやるとさらに◎

京都大学の研究でも「趣味活動の場」を使ったとされています。音楽は社会的交流の要素もあり、これが認知症予防に効くとも言われています。できればオンラインでもリアルでも、誰かと一緒に。

注意しておきたいこと

この研究は参加者が32人と、まだ小規模です。より大きな研究でも確かめられる必要があります。

使われた楽器はピアノと全く同じではありません。ここで書いた「ピアノでも期待できるだろう」という部分は、鍵盤楽器の共通点からの推論です。

手や肩に痛みがある方は無理をしないで、鍵盤を軽く設定できる電子ピアノを選ぶと安心です。

まとめ:ピアノは「趣味」なのに「脳トレ」でもある

京都大学の追跡研究が示したのは、「高齢期に始めた楽器でも、続ければ脳の萎縮や認知機能の低下を防げる可能性がある」という、希望のあるデータでした。

ピアノは、

- 座ってできる

- 家でできる

- 音量も調節できる

- 好きな曲を使える

という意味で高齢者にとても向いた趣味です。そして続けることそれ自体が、脳に「まだ使ってるよ」と知らせるシグナルになります。

「もの忘れが増えてきたかも」「親に何か始めさせたい」「デイサービスの活動をもう1つ増やしたい」といった場面でも、ピアノ(電子ピアノを含む)は十分に候補の第一位になり得ます。今日からでも、10分でいいので鍵盤に触れてみてください。

脳にとっては、それがいちばんのごちそうです。

憧れのピアノが、わずか30日で弾ける!

そんな動画講座のご紹介です![]()

現役ピアノ講師が企画・執筆・制作に携わった初心者のためのピアノ教材。 初心者でも楽しくドレミから学べる内容になっています。これまで楽譜も読めず、楽器を触ったことの無い方でも簡単に理解できるような内容になっています。

憧れのピアノが弾けるようになりました!

ずっとピアノを弾きたいと思っていました。特にソロピアノに憧れていて、みんなが知っているような曲をピアノで弾けたらどんなにかっこいいかと思い続けていました。しかし、教室に通っても短時間のレッスンだと上達する自信がありませんでした。 30日でマスターするピアノ講座は、ピアノを弾くために必要な知識もビデオで学べますし、自分が弾けるようになりたいと思っている曲を先生が弾いてくれるので、その指使いをそのまま真似をして反復練習。 楽譜が読めない私にとっては一番良い練習方法だと思いました。悩むことはなくただ先生の指を真似して同じ音を出すのだと集中して練習に励めるので、30日でピアノが弾けるということも納得です。

- ベートーヴェン作曲「第九 歓びの歌」

- ホルスト作曲「組曲惑星より ジュピター」

- ショパン作曲『別れの曲』(「練習曲」作品10の3番より)

- 伊勢正三作曲『なごり雪』

- ドヴォルザーク作曲『遠き山に日は落ちて』(交響曲第9番第2楽章より)

- 谷村新司作曲『いい日旅立ち』

- トルコ行進曲(モーツァルト)

- 結婚行進曲(ワーグナー)

- ガヴォット(ゴセック)

- クシコスポスト(ネッケ)

- メヌエット(ベートーヴェン)

- 主よ人の望みの喜びよ(バッハ)

- アヴェ・マリア(カッチーニ)

\ 今だけ!嬉しい期間限定特典付き! /

こんなにたくさんの曲を簡単楽譜と動画を見ながら練習できる!